Долгое время медикаментозная терапия рака была основана почти целиком на применении химиопрепаратов. Механизмы действия такого лечения сводятся к тому, что лекарство повреждает и уничтожает клетки, которые активно размножаются. Химиотерапия помогает спасти многих онкологических больных. Но она имеет, как минимум, два недостатка, которые накладывают ограничения на ее применение:

В 1986 году ученые открыли факторы роста — особые молекулы, которые взаимодействуют с белками-рецепторами на поверхности клеток и активируют их размножение. Выяснилось, что на поверхности раковых клеток зачастую находится много рецепторов факторов роста, и за счет этого они бесконтрольно размножаются. Вскоре были созданы препараты, способные блокировать эти рецепторы и тормозить рост злокачественных опухолей. В онкологии начало развиваться новое направление — таргетная терапия.

Слово «таргетный» происходит от английского target — «цель», «мишень». Это означает, что таргетные препараты не «бьют всех без разбора», как химиопрепараты. У каждого из них есть мишень — молекула, которая помогает опухолевыми клеткам быстро размножаться, выживать, обеспечивать себя питательными веществами.

В настоящее время, благодаря развитию молекулярной биологии и генетики, ученые нашли в раковых клетках много разных «мишеней». Существуют разные типы таргетных препаратов. Зачастую они оказываются эффективнее химиотерапии и вызывают меньше серьезных побочных эффектов. Это помогает врачам успешнее бороться с раком, особенно на поздних стадиях.

В настоящее время в онкологии существует несколько групп таргетных препаратов, которые блокируют разные молекулы и останавливают размножение раковых клеток разными путями:

Многие таргетные препараты по своей структуре являются моноклональными антителами. Такое решение ученые «подсмотрели» у иммунной системы человека. Определенные типы лимфоцитов вырабатывают антитела — эти молекулы распознают чужеродные агенты: бактерии, вирусы, паразитов, раковые клетки. Таргетные препараты из группы моноклональных антител аналогичным образом «распознают» молекулы-мишени.

EGFR — рецептор эпидермального фактора роста. Этот белок находится на поверхности клеток и стимулирует их размножение. Таргетные препараты, блокирующие EGFR, нередко применяют при раке прямой кишки, головы и шеи. Представители этой группы: цетуксимаб (Эрбитукс), гефитиниб (Иресса).

HER2 — белок из семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Он кодируется геном ERBB2. В раковых клетках нередко возникает мутация, из-за которой они производят много копий белка HER2. Такие опухоли называются HER2-позитивными. Против них эффективны препараты: трастузумаб (Герцептин), лапатиниб (Тайкерб), трастузумаб эмтанзин (Кадсила). Например, HER2-позитивным является в 20% случаев рак молочной железы.

VEGF — фактор роста эндотелия сосудов. Раковые клетки используют его, чтобы «выращивать» новые кровеносные сосуды и обеспечить себя кислородом, питательными веществами. При таких злокачественных опухолях применяют ингибиторы ангиогенеза: бевацизумаб (Авастин), сунитиниб (Сутент). Их часто назначают при раке яичников, шейки матки, толстой и прямой кишки.

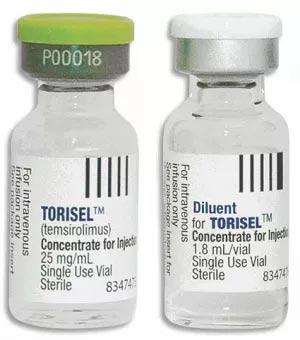

mTOR — мишень рапамицина. Представляет собой фермент, который контролирует рост и выживание клеток. Иногда он работает неправильно, и из-за этого злокачественные клетки бесконтрольно размножаются. Препараты из группы mTOR чаще всего назначают при раке почки, нейроэндокринных опухолях. К этой группе относятся: темсиролимус (Торизел), эверолимус (Афинитор).

Индукторы апоптоза вызывают гибель раковых клеток, воздействуя на разные молекулярные механизмы:

В настоящее время ученые продолжают работу над созданием новых таргетных препаратов, поиском новых молекул-мишеней. За последние десятилетия в этом направлении было многое достигнуто. У пациентов, которым не помогают существующие методы лечения, зачастую есть возможность принять участие в клинических исследованиях.